一、事件始末:一条微博引发的舆论海啸

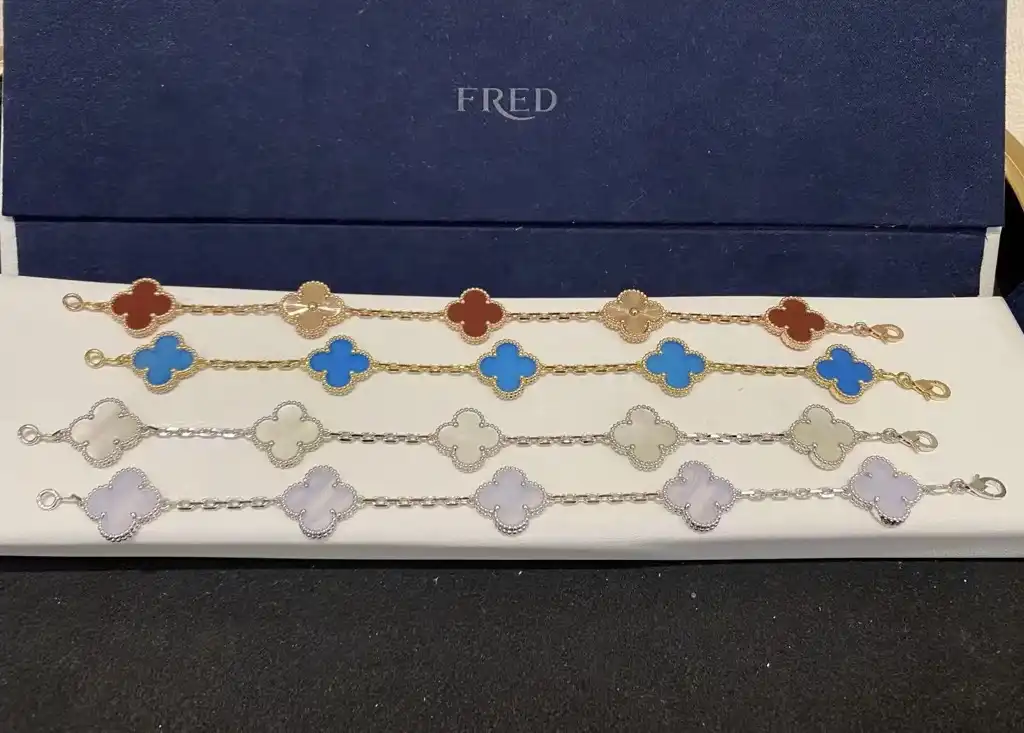

5月15日,新生代演员黄杨钿甜在某社交平台发布的日常穿搭照意外成为舆论焦点。照片中少女佩戴的梵克雅宝四叶草耳环引发网友热议,根据官网报价,该系列珠宝单品价格在2.6万至28万元不等。在"星二代是否过度消费"的争议声中,当事人的父亲杨伟在24小时内连发三条微博回应,不仅晒出耳环购买凭证(显示为某电商平台168元仿制品),更自曝曾任职四川慈善总会办公室主任的履历。

戏剧性转折发生在5月17日,四川省慈善总会通过官微澄清:经查证,2011-2014年任职的办公室主任另有其人,与杨伟系同名同姓。这则声明将事件推向新高潮,黄杨钿甜父亲身份造假话题迅速登顶热搜,累计阅读量突破3.2亿次。

二、媒体聚焦:自证怪圈背后的舆论困局

《南方周末》在事件发酵48小时后刊发深度评论,指出"当代公众人物正陷入越自证越被质疑的莫比乌斯环"。文章列举近三年娱乐圈类似事件:2021年某歌手学历争议事件中,当事人连续出具7份证明文件,反

被网友质疑"过度证明必有蹊跷";2022年某演员税务风波中,工作室公布的完税证明被指存在PS痕迹。

值得关注的是,中国社科院舆情研究中心数据显示:2023年明星回应负面舆情的平均时长已缩短至4.7小时,但公众信任度却同比下降23%。这组数据印证了"塔西佗陷阱"在娱乐领域的蔓延趋势——当公信力受损时,无论说真话还是假话,都会被认定为说谎。

三、舆论场众生相:理性

在微博超话讨论区,呈现泾渭分明的观点分野:

– 支持方强调:"已出具仿品购买记录,慈善总会声明未必能证伪全部任职经历"

– 质疑方指出:"电商平台交易记录存在滞后性,不能排除事后补单可能"

– 中立派建议:"应建立第三方消费监管机制"

值得注意的是,百度指数显示"梵克雅宝仿品"搜索量在事件期间暴涨478%,某电商平台同款耳环周销量突破2万件,形成另类的"舆情经济"现象。

四、深度思考:娱乐至死时代的信任重构

当我们用放大镜审视公众人物的每个生活细节时,是否也在助长"有罪推定"的畸形舆论生态?北京师范大学传播学教授李明指出:"在流量经济驱动下,公众人物的私人领域正在被异化为公共消费品,这种边界模糊化导致社会信任成本持续攀升。

值得玩味的是,在事件发酵过程中,鲜有人关注黄杨钿甜作为演员的业务能力——这位曾在《长月烬明》中崭露头角的新生代演员,其待播剧《四海重明》官微下的热评前三均与耳环事件相关。这种现象印证着传播学者尼尔·波兹曼的预言:"娱乐业正在悄无声息地成为所有话语的统治者。

五、互动话题:我们该如何构建理性讨论空间?